ぼへぼへです。

メイカーフェア東京とシンガポールに出展して、その後、受託開発の各種締め切りがあり、9月は抜け殻になっていました・・・。ふおお。

今日、10月3日は昨年のCEATECでの出展1日目でした。

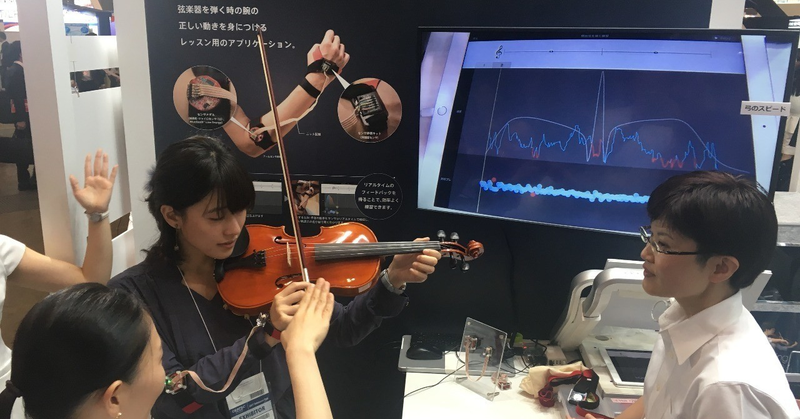

それで、最初の製品試作であるBowingVisionを、2017年10月にCEATEC出展するまでの道のりを、一年経った今、振り返ってみようと思います。

弦楽器の新しい練習のカタチ – Bowing Vision –

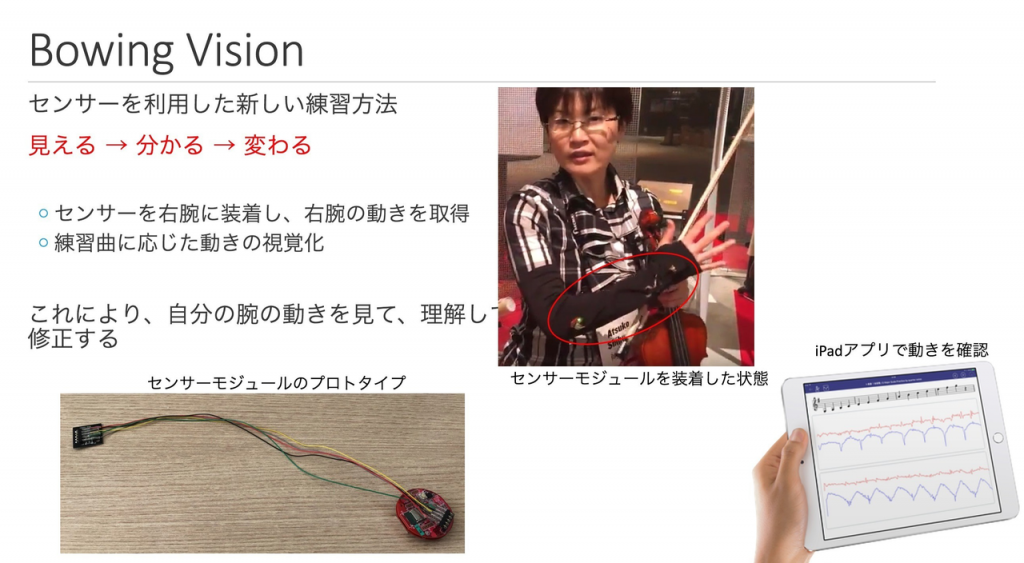

BowingVision

ヴァイオリンを弾く右腕の動きを、「ボーイング」といいます。

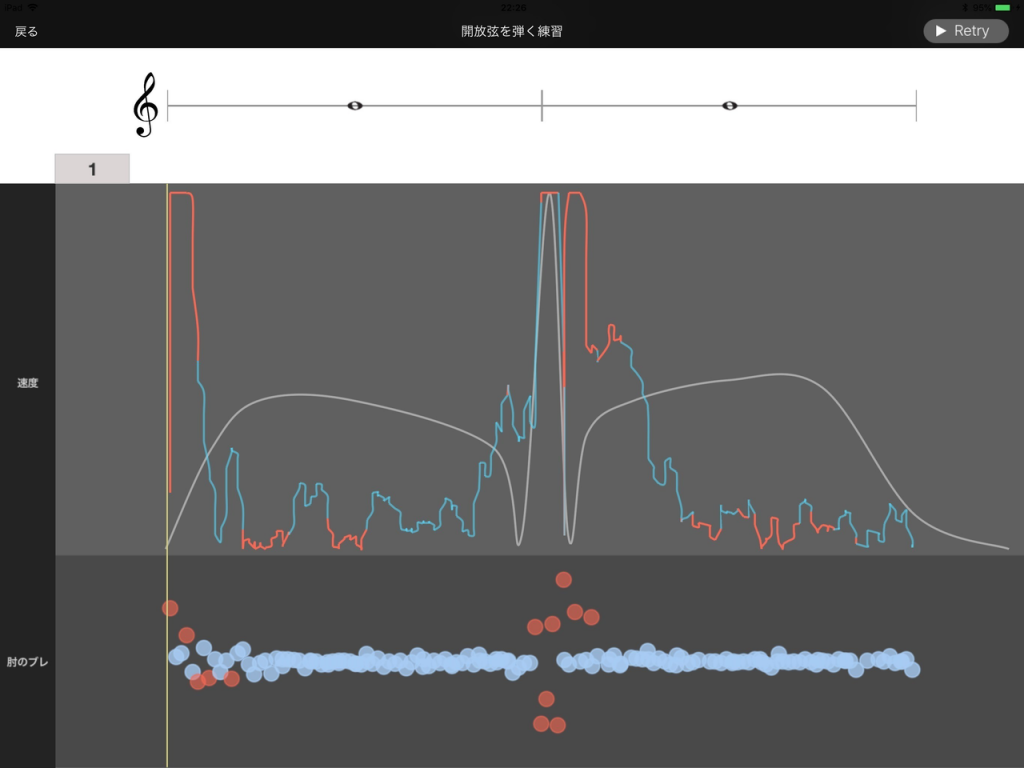

このボーイングの動きを可視化すれば、日々の練習に役立つのではないか、初めての人も練習しやすいのではないか!ということで開発をはじめました。

私は、大人になってから弦楽器をはじめました。大学の部活ではじめたので、最初は先輩に教えてもらい、機会があれば、先生に教えてもらうというカタチで、見よう見まねで練習していました。

「もっと、脱力して、いや、そこ弓の先の方に行ったら、音がかすれるから、力入れて!」

(ん?脱力するけど力入れるってどういうこと?)

「ちがう、ちがう、もっと密度のある音を出せるように、右手コントロールして」

(コントロールってどういうこと???)

とか言われて、自分なりに解釈して改善しようと試みるのですが、よくダメ出しにあっていました。自分としては、よく見て、聞いて、真似しているつもりなのですが、何が悪いのか、どこを直せばいいのか、まさに暗中模索の中の練習。

それ、見えるようにできないかな?

見えれば、どこに力が入っていて、バランスが悪いとかわかるんじゃないかな?

腕の動きがちがうのが、目で見てわからないのであれば、センサーでわからないかな?

どこが悪いのかわからないから、結局何を直していいのかわからない。よかったね!と言われても、どこをどうしたからよかったのかわからない。

何となくレッスンの時はわかっていたつもりでも、家に帰ると、どうすればいいのか思い出せない。

そうして最初の入り口で挫折してしまうのではないだろうか。

その挫折をなくして、わかりやすい練習方法ができないか。

ということで、BowingVisionが生まれました。

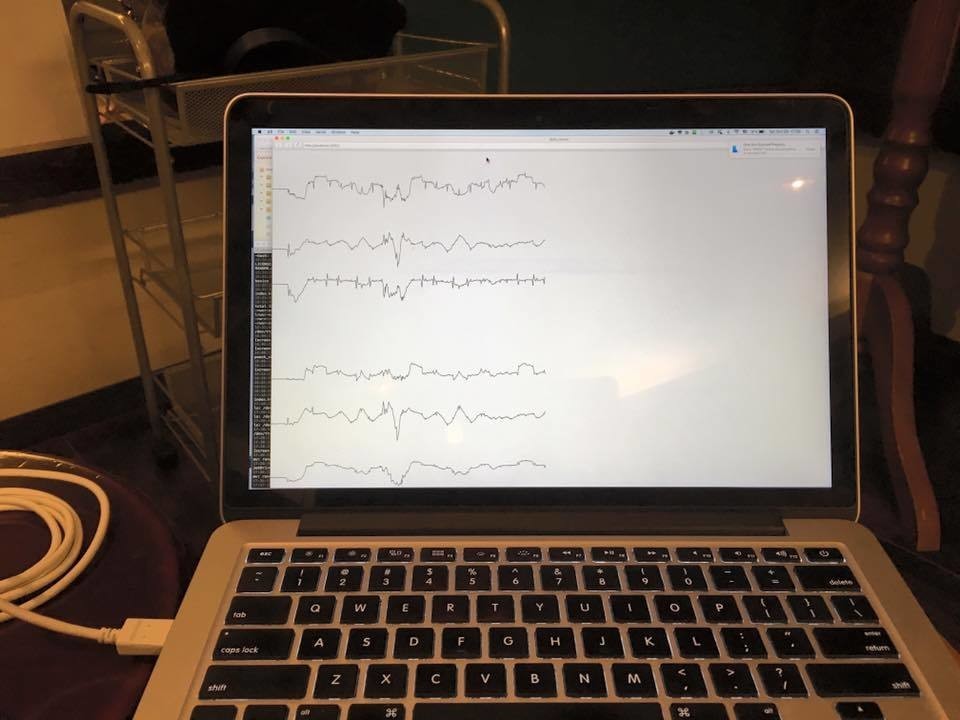

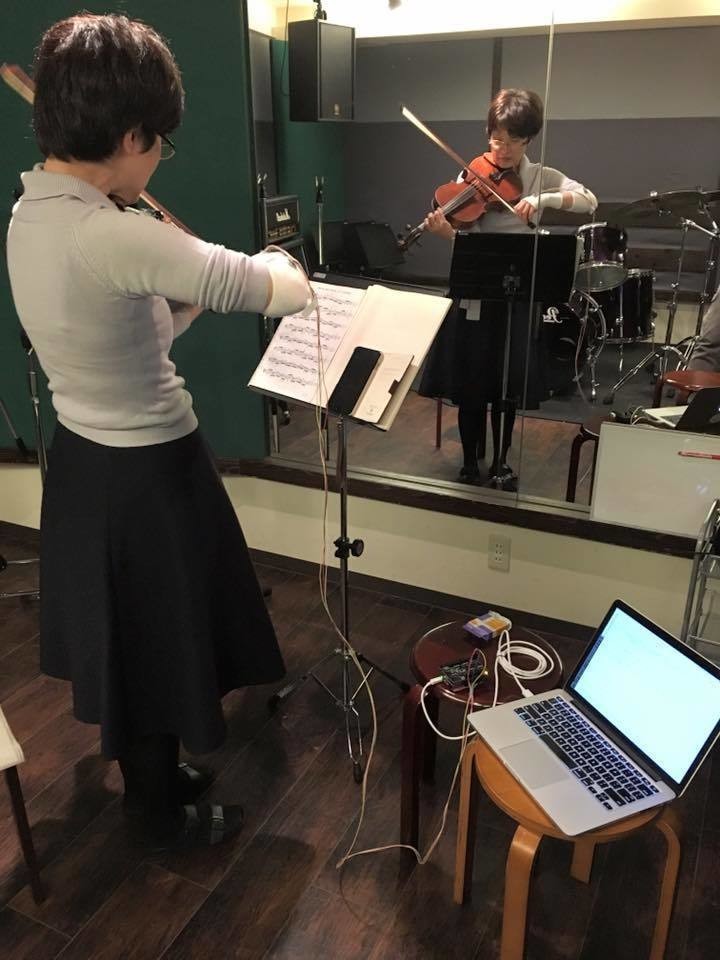

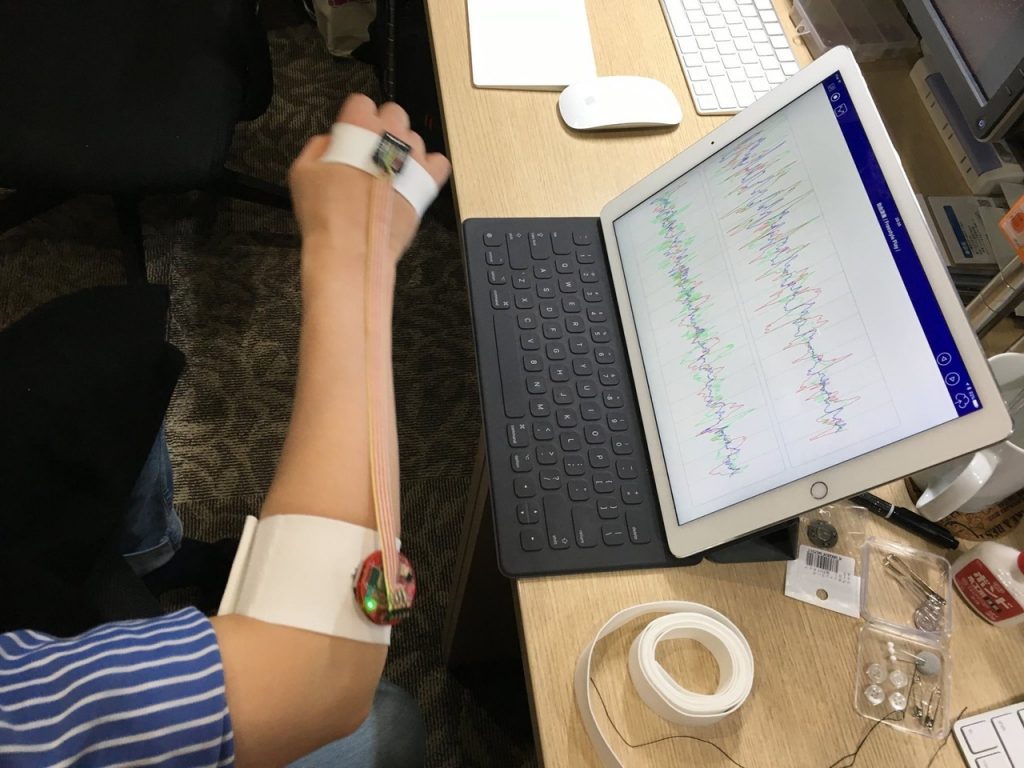

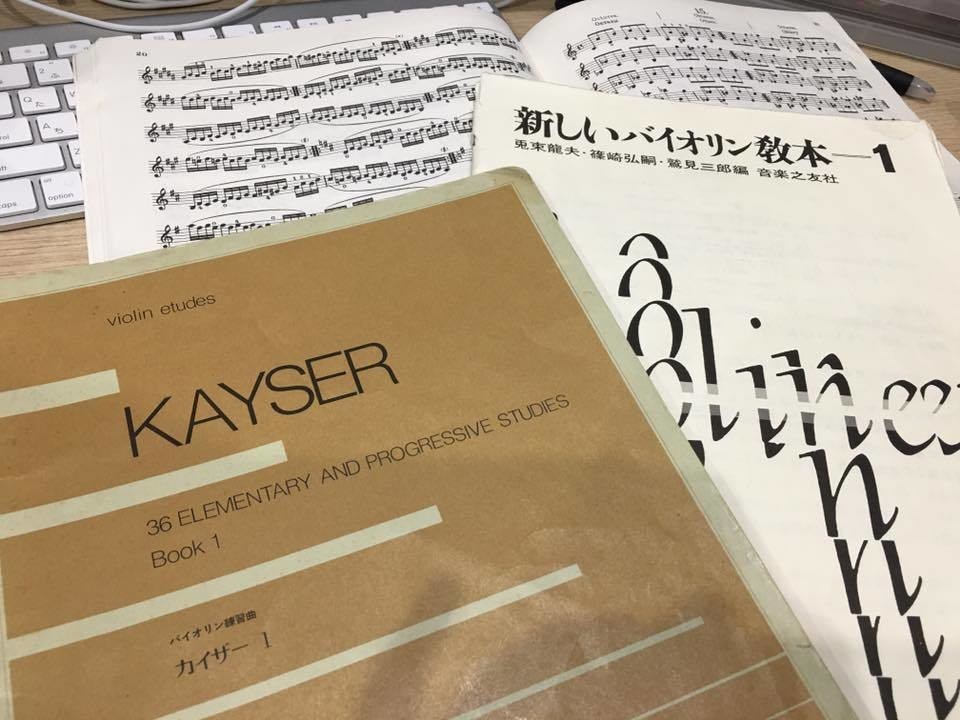

(写真は本当に最初の試作のを試しているところ。有意義なデータが計測できるのか?を様々な楽譜を弾いて試しています。場所はオフィス近くのバンドスタジオ)

2016年12月、ルネサスのコンテストで優勝。ROHMのスポンサー賞をもらったのがきっかけでCEATECへ

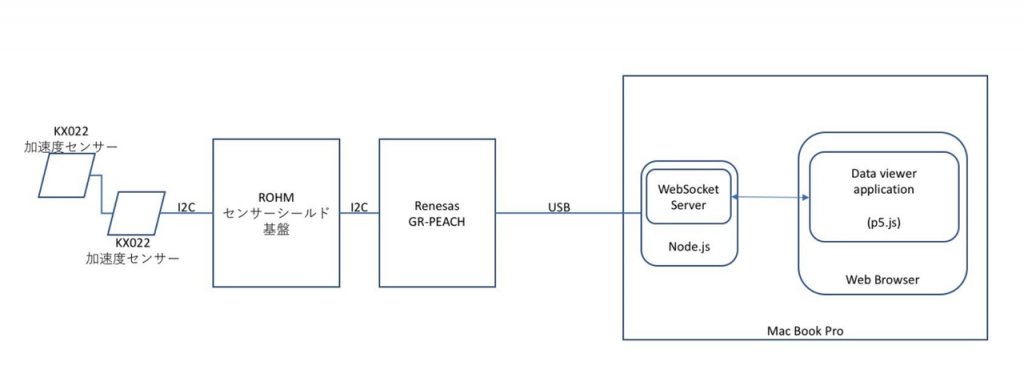

BowingVision(最初はボーイングトレーナー)で、ルネサスのGR DESIGN CONTESTに応募しました。

なんとか最終選考まで残り、プレゼンまでこぎつけ、予想もしない1位をいただきました。この時に、ROHMのセンサーを使っているのもあり、ROHMさんからスポンサー賞をいただき、さらに、技術協力をいただけるご縁もいただきました。

ROHMはロームミュージックファンデーションという財団を持っており、若い音楽家の支援をやっており、音楽を支援する、という企業文化と、弊社がやろうとしていることがマッチしたというのもあります。

技術協力として、センサメダルを提供していただき、そして、この後にCEATEC2017でのクリエイターコラボの枠に出展、というお話をいただきました。

SLUSH TOKYO 2017にでてみよう!

コンテストを終えて、BowingVisionをもっと改良して、世に出せるものにできないか?もっと多くの人に見てもらえないか?

もっというと投資をもらえないか????

という野望を抱いて、2017年3月のSLUSH TOKYOにでることにしました

後、3ヶ月。この時、受託仕事をとるのを一旦やめて、3ヶ月間、改良に全ての時間を使うことにしました。

コンテストに出した試作機は、MacBookでブラウザで表示するものでした。

SLUSH TOKYOまでに、

・ iPadでiOSのネイティブアプリで操作できるようにする

・ 無線化!有線でデータ送信していたのを、Bluethoothにする

・ センサーをROHMのセンサメダルにする(電池駆動で、センサーが外付けできて、Bluethoothが使える)

・ 装着には、ランニングする時のサンガード手袋を改造して、肘と手首の2点にセンサーをつけ、計測できるようにしました

・ デモ用にヴァイオリンを買う(私はヴィオラ奏者で、それまでは自分のヴィオラで今までデモしていた)

音楽に、特にクラシックの分野にお金は出ない

SLUSH TOKYOは、学生さんから投資家、起業家、本当にたくさんの人がブースにきて、また体験してくれて、休む暇全くなく、大盛況でした。

発想がすごい!これは、面白い!欲しいですね!

と言ってくれ、ビジネスカードもたくさん交換し、投資家とも話す機会もありました。

しかし、次につながる話にはならず、ビジネスとしては厳しい指摘をたくさんいただきました。

1人の外国人投資家の方が

「僕は、個人的にとても応援している。だけど、ビジネスとしてお金を出すことはできない。」

ハードをどう発展させていくのか、ソフトをどう洗練させていくか、ではなく、どう市場に受け入れられるようにしていくのか、営業や販売戦略はあるのか。

ここまでの段階では、作ってみたけど・・・というところ。

今度はそれを、どうやって市場に出していくのか。見通しはあるのか。

ハードウェアアクセラレータや、投資家と会い話をするも、また補助金や助成金を探し、さまざまな説明会に出るも、そこから先に進めない状況でした。

しかし、同時に10月のCEATECに向けて、モノとしての精度を上げていく必要には迫られていました。

BowingVisionの進化と様々な人の協力と

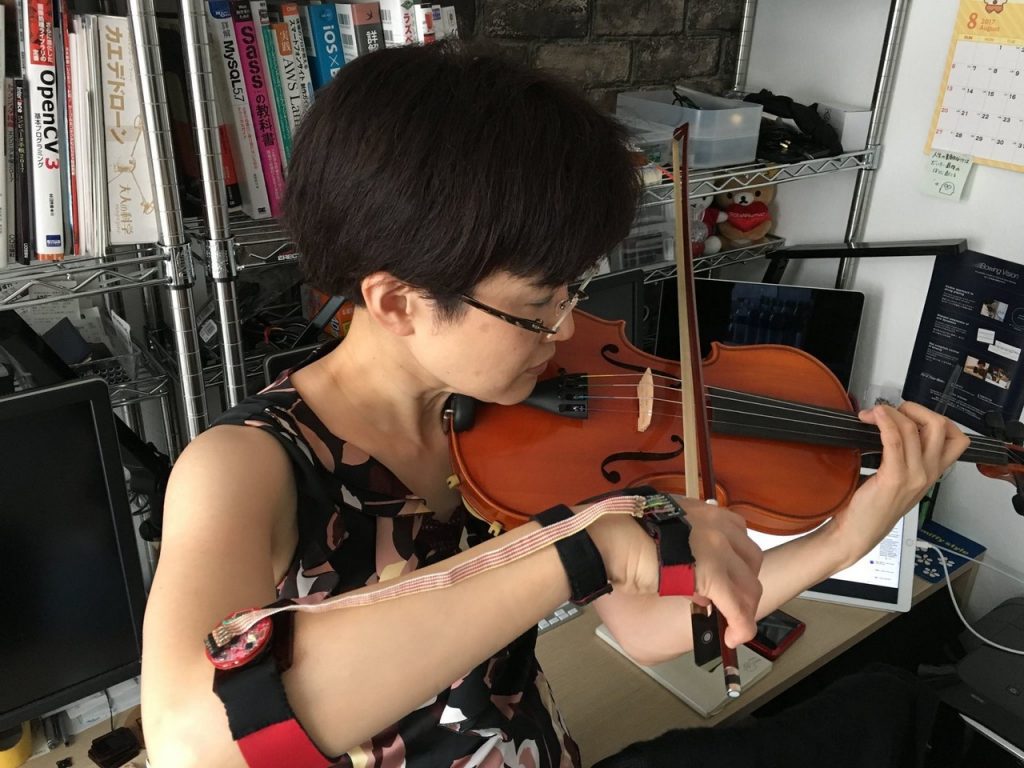

展示会の為に、製品を改良していくのではなく、その先の製品化を見据えて、改善しようと、4月以降は、さまざまな人に協力していただき、まずは、CEATECに向けての改良を進めていきました。

CEATECで、きてくれた人に簡単に体験してもらえるようにを考えると、従来の手袋形式では着脱に時間がかかるのと、汗を吸収してしまって、使いまわせるものではないので、

清潔に保つことができて、そして着脱を簡単に出来るものはないかと、を色々と試作検討した結果、ウェットスーツの生地に辿りつきました。

ウエットスーツ生地であれば、使用後にウェットティシュで拭くことができ、しかも伸縮性もあるので違和感もありません。

(写真は太い白ゴムで試してみています。オカダヤやユザワヤは重宝しました。)

そして、この装着バンド、ウェットスーツの生地を裁断し、センサーの装着部分マジックテープをミシンで縫い合わせをしなくてはいけません。

これを展示会用に数セット作らなくてはいけない、けど試作品一つミシンで仕上げるのに、数時間かかってしまい、時間が取れないと悩んでいたところ、以前、仕事でご一緒した方のお母様がミシン作業が得意なので、引き受けますよ!とお声がけいただきました。

本当に助かりました。

そして出来上がったバンドたち。

センサーは、マグネットで着脱出来るようにして、マグネット台はレーザーカッターでアクリル板を切り出してあります。

もう一つの悩みは、2つのセンサー同士を繋げる銅線。

腕を動かすので、そのままの銅線では邪魔になるし、柔軟性もないので動かしにくい難点がありました。これを解決出来る術がない時に、

ちょうど、グンゼからニット配線が発売されたのです。

これはまさに救世主でした。

グンゼのニット配線を開発したエンジニアさんともお会いすることができ、

色々とアドバイスをいただくこともできました。

また、課題だった見せ方とデザイン。

これも、以前お仕事をご一緒した、そのデザインのデザイナーさんが作成してくれました。

やはり、餅は餅屋です。

いつも開発のアイデアに悩んだりすると、UXデザイナー視点から様々なアドバイスをいただけています。

そして、どんな練習メニューにするか、どういう使い方が使いやすいか。そのアドバイスをいただいたのは、たくさんの子供から大人まで教えているヴァイオリンの先生。

教えている上での実体験に基づくアドバイスを、たくさんもらいました。

参考になる楽譜や書籍、使えそうな情報まで、本当に何度も何度もアドバイスをいただき、時には、オフィスまで足を運んでくれました。

改良をし、見せて、時には行き詰まって相談して・・・そして、CEATECの展示もお手伝いいただきました。

これも、私が今でもアマチュアオーケストラで時々ヴィオラを弾いているおかげでいただいた縁でした。

緊急事態発生

しかし、自己資金で自社開発をしている状況なので、年明けから稼ぐ仕事を全くしていない状況も財政的にまずくなって来ました。

が、なかなか仕事が取れない状況が続いていました。。

減っていく通帳残高をみて苦しみながらも、なんとか前に進まなくてはいけない。

しかし、どんな時も動じないシャチョー。

「ふつうの人のふつうの起業」というマガジンでシャチョーのポジティブさ加減についてマンガにしていますが、シャチョーのこの底なしポジティブさで、弊社はどんな時も前を向いて進んでいけてると思います。

しかし、そんな時に事態は急変しました。

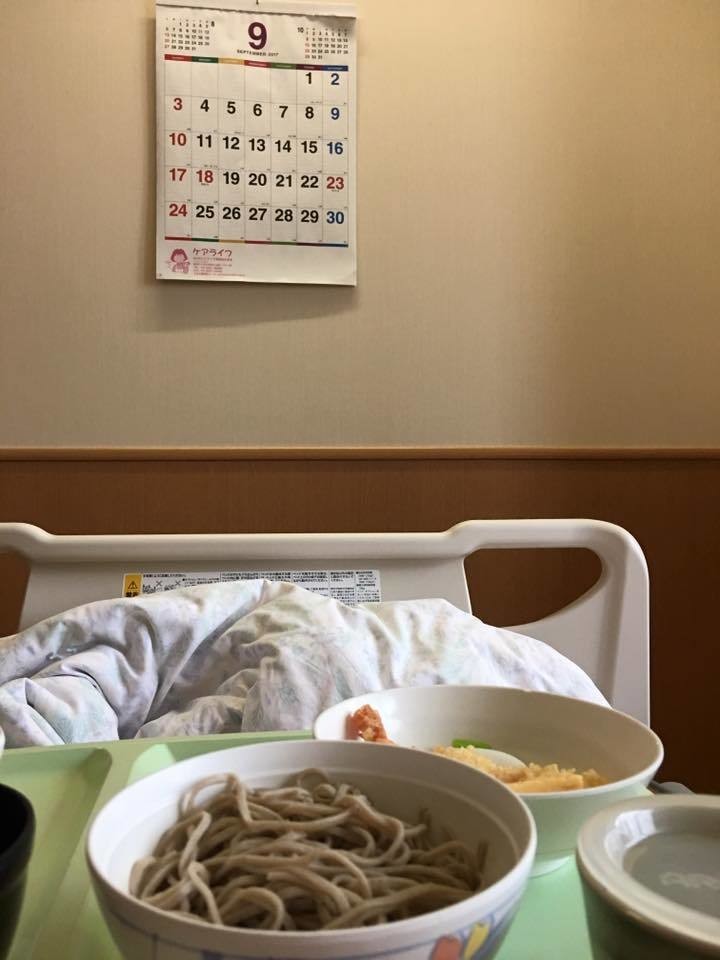

8月の末に体調が悪くて病院に行ったフクシャチョー。

そのまま入院、そして手術となってしまいました。

写真は手術後に起き上がって最初の食事。

カレンダーは9月です。

CEATECは10月3日からです。

ようやく取れた仕事は進まず、CEATECの最後の追い込み開発時期だったにも関わらず、何もできず、全てシャチョーに負担をかけることに。

この時も、まずは病気を治すのがフクシャチョーの仕事!!

といってくれていたシャチョー、とはいえ、この頃が一番辛かったと後で聞きました。

夜明けまで後X時間・・・

CEATECの開幕は明日。

BowingVisionの基本機能は全て動いていました。しかし、プレゼンのキーとなる機能が、間に合わない・・・それは、でも、許されない状況でした。

設置作業やリハーサルもあるので、幕張から戻ってきのは、夜の22時を過ぎていました。

シャチョー・・・・昨日寝てませんよね、おとといもあんまり、というか今週ほとんど・・・・

タイムリミットは翌朝の8時。

その時間には出ないと、幕張の約束の時間までに間に合いません。

ものすごく長くて短い夜でした。

それは簡単ではない機能です。私は、一晩で出来るとは思えなかった。

その時も、シャチョーは「大丈夫。できるから。」と言いました。

外がうっすらと明るくなってきて、人の足音がたくさんしだした午前7時ごろ。

「 動いたよ。」

ってシャチョーが言った時の瞬間を多分忘れないだろうと思います。

そしてこの長くて短い夜のことも。

CEATECが終わった後

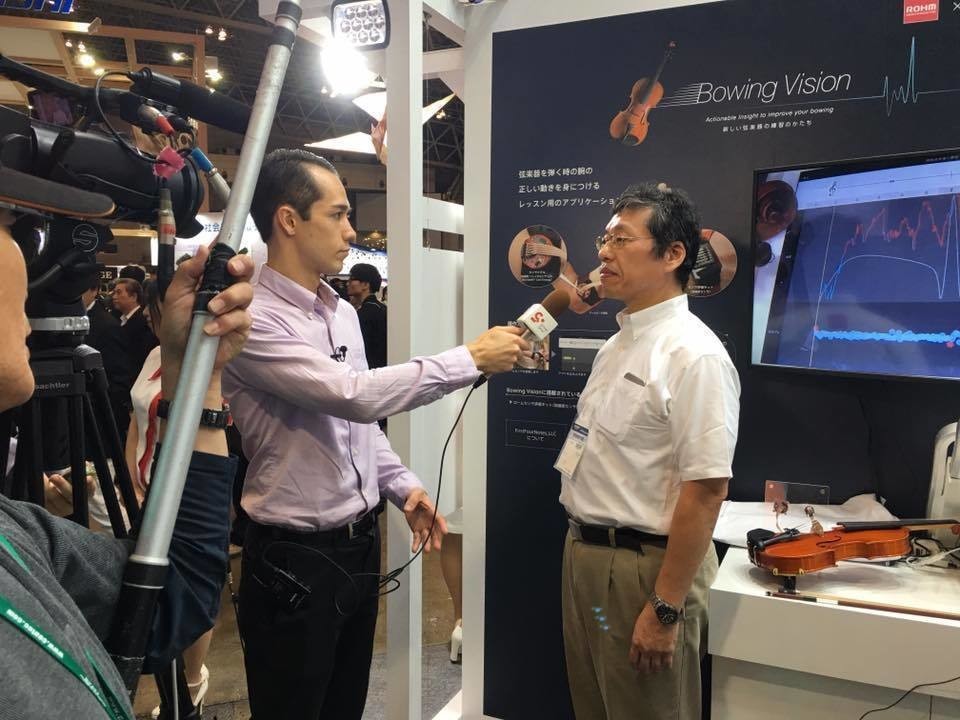

(NHK国際放送のインタビューに答えるシャチョー)

4日間に渡る展示会は、連日、体験をする人で大盛況でした。何と、毎日体験しにくる人までいました。

多くのメディアに取り上げていただき、 2017年度 の米国メディアパネル・イノベーションアワードのファイナリストにも選ばれました。

展示会終了後、いくつか違う分野で、その技術を活用したい、というお話があったりしたものの、芽が出たものは今の所はありません。

そして、ハードウエアを伴うものの事業化についても、年明けから、事業化に長けている人に出会うことができ、議論を尽くしましたが、資金と見通しのない状況で踏み出すのは難しいという判断に、今は至っています。

誰もが音楽をすることを楽しめる世界に

演奏を聴いて音楽を楽しむ人、演奏して楽しむ人、そして、まだそれに出会えていない人たち、そういうところに、私たちが持っている技術で何かできないかと思って会社をつくりました。

技術的に高度な人同士しか音楽ができないんじゃなくて、

みんなが自分の音楽を創る力を持っていて、そして、演奏している人も聴いている人も、違いはなくてつながってる。

BowingVisionは、弦楽器に興味を持った人が、挫折することなく楽しんで上達できる新しい練習のカタチができればと思ってつくりました。

このベースの技術を使って、イベントなどでは、子供が楽しめるゲームじたてのアプリに仕上げ、出展したりしています。

(2018年3月31日のオーケストラの日の楽器体験イベントにて)

シンガポールのメイカーフェアでも、ポジティブな反応をたくさんいただきました。

私たちはつくり続けています。

私たちが持っている技術、これからもつ技術で何かできないか。

新しいアプリや、モノをつくっています。そしてそれを試し、インタビューし、また試し、失敗し、また練り直し、つくっています。

CEATECのような展示会に出ることはないかもですが、お金の都合がつく限り、各国のメイカーフェアやイベントで、何か出していこうと思います。

小さな感動がどこかで生まれていって、振り返るとたくさん積もっていた。そして、自然と音楽を楽しむ人が増えてきた。そんな世界が作れればいいかなと思っています。

最終的には、みなさんの手元に届くモノにしたい。

次は、来月のメイカーフェア台北です!お楽しみに。